Blog

El comienzo del camino

Nuestras emociones aparecen con el propósito de darnos una información sobre cómo vivimos e interpretamos lo que nos sucede. Cada una de ellas trata de transmitirnos una dirección que seguir, un análisis personal.

Algunas de ellas tienen mala fama o son falsamente etiquetadas como negativas debido a la incomodidad e impacto que generan. Es el caso de la ira, una de las emociones principales y más necesarias en nuestra vida cotidiana.

Cuando aparece el enfado, la información que nos quiere comunicar es que algo no nos gusta. Puede ser una emoción intensa o leve, pero rara vez nos deja indiferentes. Es una forma de posicionarnos ante lo que sucede, como si algo en nuestro interior quisiese dejar claro que no remamos a favor de lo que se dice o hace (aunque no siempre la dejamos salir al exterior.)

Cuando aparece el enfado, la información que nos quiere comunicar es que algo no nos gusta. Puede ser una emoción intensa o leve, pero rara vez nos deja indiferentes. Es una forma de posicionarnos ante lo que sucede, como si algo en nuestro interior quisiese dejar claro que no remamos a favor de lo que se dice o hace (aunque no siempre la dejamos salir al exterior.)

Sin embargo, esta activación fisiológica que se coordina en segundos, puede canalizarse y gestionarse con análisis y pausa. Se trata de reconocer elementos habituales que detonen nuestro enfado, así como generar recursos que poner en marcha para disminuir nuestra necesidad de defendernos.

Aunque el enfado es una emoción que solemos exteriorizar sin demasiada resistencia, hay personas que tienden a guardarse su malestar y silenciarla por: temor a generar un conflicto o por pensar que lo hará de una forma descontrolada.

Cuando se activa la ira, ya existe, por definición, un conflicto, ya que algo no está bien para nosotros. Lo que hacemos al exteriorizar nuestro enfado es rebajar esa emoción y evidenciar que se necesita hacer un ajuste para que ambas partes puedan volver a sentirse a gusto. Si no transmitimos al otro que algo que ha ocurrido nos ha disgustado, corremos el riesgo de volver a vivirlo en el futuro.

Si pensamos que nuestra forma de reaccionar ante la ira es impulsiva, descontrolada, desmedida o incluso violenta es especialmente importante trabajar en ello. Silenciar esta emoción sólo genera mayor malestar, miedo, culpa e inseguridad hacia nosotros mismos.

En contraposición, el enfado puede ser la emoción que salga al exterior por ser más sencilla de manejar. En muchas ocasiones, debajo del enfado y protegiéndolas de lo que pueda recibir, coexisten otras emociones que nos hacen sentir más vulnerables, como el dolor, la tristeza, el miedo o la culpa.

Un ejemplo muy claro de esto se ve en los niños. Cuando un niño se enfada con mucha frecuencia o intensidad habitualmente está enmascarando otras emociones que aún no ha aprendido a gestionar. Si se sienten tristes, inseguros o avergonzados es habitual que busquen protegerse detrás de una emoción que les de apariencia de fortaleza. Esta fachada les da un espacio en el que recomponerse hasta adquirir las herramientas para enfrentarse al conflicto.

Si durante nuestro desarrollo no adquirimos estas herramientas llegaremos a la etapa adulta ocultando nuestras emociones más sensibles detrás de la fortaleza que nos da la ira. Recordemos que el enfado nos aporta vigor, determinación. Con estas cualidades hay momentos en que nos sirve para poder enfrentarnos a situaciones que de otra manera nos resultaría más complicado.

Cuando sentimos ira es fundamental detenernos, buscar calmarnos para poder reflexionar y dar la respuesta más adecuada, ya sea mostrar nuestro desacuerdo, marcar límites o hacer peticiones de cambio o solución. El enfado es una emoción de activación rápida y respuesta muchas veces impulsiva, es por ello que debemos poner mucha atención e intención en calmar la intensidad de nuestro malestar.

Guardar silencio inicialmente, respirar hondo, relajar nuestra postura corporal y darnos unos segundos para pensar en lo que no nos ha gustado, ajustando el discurso a detalles concretos para facilitar la identificación de lo que debemos cambiar, son algunas pautas para ayudarnos a estabilizarnos de nuevo.

No es lo mismo responder “contigo no se puede hablar” si no nos escuchan que “me irrita mucho no poder explicarte cómo me ha ido si me sigues preguntando”. Del mismo modo, no es igual recibir “tú lo que tienes que hacer es…” y que respondamos “qué fácil es decirlo desde tu posición”, que decir “no me gusta que me digas lo que hacer, prefiero elegir el camino que seguir por mí mismo”.

Analizar en detalle qué es lo que no nos ha gustado: el tono de voz, la rapidez para zanjar una conversación que para ti comienza, las palabras que se han utilizado, que se invaliden tus emociones u opiniones, que no se te haya preguntado/consultado, etc, es fundamental para que nuestra respuesta asertiva ante ese conflicto sea lo más ajustada posible.

El enfado puede llevar a la violencia física, generalmente si se ha crecido en un ambiente donde se han normalizado comportamientos violentos para canalizar esta emoción. Sin embargo, la ira sólo transmite lo que no está bien para nosotros y no lo que decidimos hacer con esa frustración, rabia o malestar si las cosas no se dan como esperábamos. No elegimos enfadarnos, pero sí cómo nos comportamos ante ese enfado.

Sentir ira no es ser violentos física ni verbalmente. La ira es responder emocionalmente con desagrado, rechazo o incomodidad a lo que sucede. Canalizar nuestro enfado expresándonos asertivamente no sólo ayuda a evidenciar un problema, sino que también rebaja nuestro malestar y hace que sea más probable resolverse a futuro si se pone voluntad en ello.

Enfadarse es identificar lo que no nos gusta individualmente, transmitirlo correctamente y pedir modificaciones, entendiendo que lleva un proceso tanto de asimilación por parte del otro, como de adecuación y valoración de aproximaciones que se lleven a cabo, por nuestra parte. Hasta llegar a estos acuerdos es habitual que existan discusiones o debates para ajustar y hacer realistas los cambios pertinentes.

El diálogo y la ira son compatibles, aunque no todos tenemos la misma capacidad para ajustar esta emoción a una conversación, si aún es muy intensa. Es importante dar tiempo al otro para calmar su enfado y retomar el tema conflictivo acordado previamente. Es difícil que la ira desaparezca si no se habla de lo que la ha provocado y se busquen soluciones que lo cambien.

Por todo esto, la ira es una gran informadora y aceleradora de cambios ante lo que no nos gusta, para no acomodarnos a situaciones o comentarios que tienen un impacto negativo en nosotros.

Cuatro palabras nos pueden ayudar al anclaje de cómo actuar frente a la ira: calma, conciencia, comunicación y cambio. Transmitir adecuadamente nuestra ira es nuestra responsabilidad, de ello dependerá en gran medida que exista un cambio a futuro que minimice nuestros enfados siguientes.

Laura Villanueva

Desde que somos bebés, la necesidad de recibir contacto físico es fundamental en nuestro crecimiento y desarrollo emocional. Ya en el vientre materno, entorno a las 7-8 semanas, comienza a desarrollarse el tacto y unas semanas después, se observa cómo reaccionan a la estimulación que se ofrece a través de la tripa.

Nada más dar a luz, el piel con piel con el progenitor forja el vínculo y calma al recién nacido, identificándole, además, a través del olfato, otro de los sentidos más primitivos. Entrar en contacto con unos brazos que acogen y un corazón palpitante serena al bebé y, a su vez, arraiga el vínculo entre esa figura adulta y el recién llegado al mundo.

En los primeros meses de vida, hasta lograr el sentido de la vista pleno, el tacto le permite descubrir el mundo de una forma diferente. En esta fase, es especialmente importante la boca, ya que la utilizan como herramienta para detectar formas y texturas. Por este motivo podemos ver a muchos bebés llevarse todo a la boca, ya que es su modo de explorar el mundo.

Cuando vamos creciendo, mecer en los brazos, hacer cosquillitas o dar caricias y besos se convierten en una fuente de amor y seguridad. Con estos gestos ofrecemos afecto y atención de forma no verbal.

Además, el contacto físico afectivo ayuda también al sistema nervioso autónomo, mejorando funciones como la regulación de la frecuencia cardíaca, una mayor estabilidad respiratoria y mayor tolerancia al estrés. Por eso no es de extrañar que, cuando un niño llora, ser abrazado sea la forma más rápida y eficaz de calmarle y hacerle sentir seguro para regular sus emociones.

Que los bebés reciban este contacto físico es especialmente importante para afianzar el apego. Se trata del vínculo inicial que se establece con las figuras de referencia del bebé, las cuales darán seguridad, cariño y protección en los primeros años de vida.

Para garantizar este apego seguro y que sus relaciones futuras sean sanas, fomentando la empatía y la sociabilidad, será esencial dar caricias, sostener en los brazos y acudir cuando lloran.

Con el paso de los años, los niños deberán crecer en autonomía, por lo que estas atenciones y cuidados tendrán que cambiar junto a ellos. Todos los niños y niñas seguirán necesitando besos y abrazos de sus progenitores, tanto como muestra de cariño, como señal de seguridad y apoyo. Lo que irá modificándose es la cantidad de participación de los progenitores sobre el comportamiento del menor, dejándole más libertad para la exploración.

Cuando empieza la socialización con iguales o llega un hermano o hermana a la familia, también surge una nueva forma de interactuar. Puede haber caricias y besos o tirones y empujones. Puede darse un contacto afectivo suave y cariñoso o brusco y violento. Estas primeras reacciones son naturales para aprender a regularse y nos indican cómo está viviendo el pequeño esta nueva circunstancia: agradable, tensa, desconfiada, molesta, temerosa… Es necesario identificar, como adultos, de qué emoción se trata, poniéndole nombre y ayudándole a modificar la conducta incorrecta, encaminándole hacia un comportamiento más adaptado a la situación. Es posible que lleve un tiempo, pero acabará entendiendo lo que hace y siente cuando tenga más ejemplos en su día a día.

Al llegar la preadolescencia y los cambios físicos hormonales propios de esta época, el contacto físico puede despertar recelo, incomodidad o incluso rechazo. Pueden no reconocer su cuerpo, no gustarse o verse expuestos de una forma que no les gusta. Lo fundamental en esta fase es acompañar, ayudarles a que expresen lo que les preocupa o sienten y seguir ofreciéndoles cariño, ya sea a través de abrazos y besos o, ir poco a poco, orientándonos hacia lo verbal, hasta que estén más preparados para aceptar nuestro acercamiento físico de nuevo.

Durante la adolescencia y adultez temprana, ese contacto físico será algo que elijan por ellos mismos, siendo el grupo de iguales el que suelen escoger como fuente principal de afecto. No significa que los progenitores ya no puedan dar esos abrazos o caricias, sino que probablemente escojan a otras personas para dárselo. Estar accesibles y predispuestos a darlo les recordará que sus figuras de apego siguen cerca cuando lo necesiten.

Ya en la etapa adulta, el contacto físico puede tener múltiples funciones o propósitos. La principal seguirá siendo la muestra de afecto e interés emocional hacia el otro. Sin embargo, también pueden transmitir intenciones agresivas, defensivas y sexuales.

El toque insistente de alguien que no conocemos, mientras habla, puede ponernos nerviosos y tensos. Un empujón de una persona en una discusión puede enfadarnos y ponernos a la defensiva. Una caricia suave en la cara de alguien que estamos conociendo, por quien sentimos interés, puede ruborizarnos y ponernos nerviosos.

El contacto físico nos habla de cómo es la persona que tenemos delante, ya que nos da información sobre cómo se comporta; pero también nos dice cómo es nuestra manera de reaccionar a ese gesto. Por eso, cuando se trata de un contacto afectivo con alguien a quien queremos, reforzamos el vínculo, nuestra confianza y seguridad. Nos traslada cercanía, propósito y cuidado.

Cuando durante la pandemia tuvimos que mantenernos a distancia e incluso confinados, la carencia afectiva se evidenció y nos recordó la importancia de expresar, a través del tacto, nuestras emociones hacia los demás. A veces nos cuesta poner palabras a lo que un abrazo o caricia expresa, siendo más reconfortante y eficaz. Tan sólo tenemos que asegurarnos que ese contacto afectivo es bien entendido y aceptado por el otro para que cumpla con la intención deseada.

Poder ofrecer una muestra de contacto físico afectivo indica que nos sentimos seguros con esa persona. Nos mostramos vulnerables e indicamos nuestro cariño e interés. Ser capaces de sostener un abrazo durante 7 segundos con alguien a quien queremos afianzará nuestra relación con esa persona, bajará nuestras defensas y regulará nuestras emociones.

Aceptar y valorar el contacto físico que recibimos significa apreciar las relaciones que hemos construido. Intentemos poner más atención al cariño que damos y recibimos de forma no verbal y fomentemos un contacto más estrecho. El efecto físico no sólo está reservado para los niños, los adultos necesitamos sentirnos queridos y cuidados también.

Laura Villanueva

Desde que somos pequeños, las emociones son parte de nuestra vida y forma de reaccionar. Durante la infancia se van desencadenando y nos van mostrando la manera genuina en la que entendemos lo que nos sucede, dando una interpretación única de eso que acaba de ocurrir.

Identificar, nombrar y canalizar las emociones requiere atención, entrenamiento y responsabilidad. Cuando nos damos cuenta de la importancia que tienen sobre nuestra forma de relacionarnos, buscamos la estabilidad y compromiso hacia nosotros mismos y hacia los que nos rodean.

Las emociones no son “buenas” y “malas”, como mucha gente dice llamarlas. Tendemos a querer simplificar y englobarlas por categorías. Si queremos dividirlas de una forma menos sesgada y peyorativa podemos catalogarlas como “cómodas” e “incómodas”.

Ninguna de nuestras emociones puede ser “mala” ya que nos dan una información muy valiosa. Nos indican que un camino no nos está funcionando, qué otros podemos seguir o nos transmiten que algo no va como podría o nos gustaría que fuese. Como vemos, malas no son ya que nos evidencian y movilizan ante una situación o pensamiento que nos perjudica. Son incómodas porque nos trastocan, nos agitan, no nos dejan indiferentes.

De la misma manera, aquellas que llaman “buenas” no lo son porque sean mejores que las otras, lo que las diferencia es que queremos que se prolonguen, que duren en el tiempo para poder exprimirlas. Son cómodas, son agradables, nos muestran que el camino que seguimos va en la dirección que queremos, que nos gusta lo que vivimos y pensamos sobre ello.

Durante mucho tiempo, se nos ha transmitido la sensación de que sacar las emociones al exterior era un error, algo inmaduro e infantil, incluso una muestra de debilidad. Se asociaba a personas frágiles, que necesitaban cuidados, como si de llamadas de atención se tratase.

Actualmente, se confunde ventilar esas emociones, es decir, expresarlas sin filtro ni análisis, con gestionarlas responsablemente, transmitiendo de manera elaborada lo que hemos sentido. Podemos dejar que nos desborden o darnos un tiempo para nombrarlas y darlas a conocer de forma asertiva.

El ejercicio más importante de autoconocimiento que podemos hacer es identificar y nombrar nuestras emociones para así poder orientarnos en la dirección adecuada. Cuando dedicamos unos segundos a observarnos, a detectar qué nos ha pasado, dónde hemos sentido esa sensación en nuestro cuerpo, empezamos a analizar el mundo teniéndonos en cuenta.

Al recibir una frase o participar de una situación concreta es importante atendernos y escucharnos emocionalmente. Primero podemos preguntarnos si ha sido agradable o desagradable, si estamos cómodos o incómodos frente a eso que acaba de suceder. Una vez filtrada esa información podemos ir profundizando y haciendo algunas categorías dentro de las emociones más habituales.

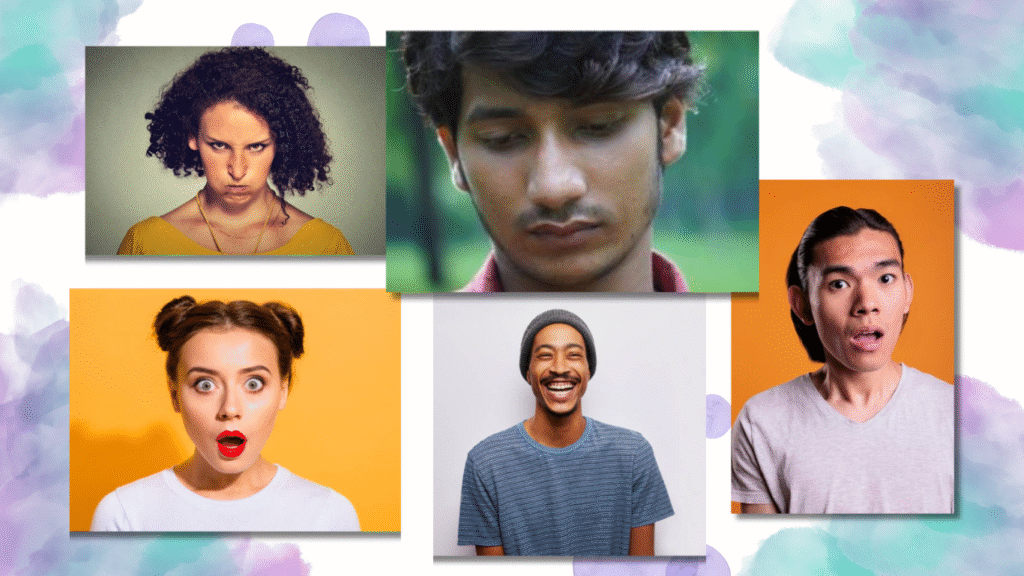

Llamamos emociones básicas a aquellas que son reconocibles por cualquier ser humano a lo largo del planeta, debido a la interpretación que hacemos de la expresión facial que vemos con ellas. No son básicas por ser simples, sino que son las más habituales, las que aparecen con mayor frecuencia y engloban mayor cantidad de matices dentro de cada una de ellas. Las cinco emociones básicas son: alegría, ira, tristeza, miedo y sorpresa.

La alegría nos describe una situación placentera, positiva, de bienestar. La ira evidencia que algo no nos gusta, algo nos genera cierto rechazo y no queremos que se mantenga o suceda de nuevo. La tristeza nos conecta con la pausa, el dolor, el vacío, la necesidad de protegernos. El miedo nos prepara ante un posible peligro, nos anticipa una situación que no sentimos controlada. La sorpresa nos indica que algo no lo esperábamos y nos suscita impacto.

Por supuesto existen muchísimas más emociones cotidianas habituales como lo son la ilusión, la frustración, la melancolía, la ansiedad o la incredulidad, entre otras. Si nos fijamos en este listado, cada una de ellas podría considerarse una subcategoría dentro de las primeras. Cuanto más vocabulario emocional integremos y nos acostumbremos a utilizar para describir cómo nos sentimos, mejor análisis de situación e interpretación de nuestra forma de evaluar nuestra vida.

Poder explicar con palabras cómo nos sentimos facilita que puedan empatizar con nosotros. Pueden adaptar su lenguaje, su respuesta siguiente. Puede ayudar a resolver algunos conflictos al tener una información privilegiada que no lleve a equivocaciones, ya que no tienen que adivinar qué nos pasa. Saber lo que sentimos puede movilizar al cambio (“me irrita tener que repetir lo mismo”) o mantener aquello que nos gusta (“adoro dar estos paseos contigo”).

Las emociones añaden un énfasis a lo que comunicamos y también nos ayudan a generar vínculos más sólidos. Cuando nos permitimos compartir nuestro mundo interno (emociones y pensamientos) construimos relaciones personales de seguridad y confianza. La vulnerabilidad entre seres humanos nos acerca e iguala.

Poder contar con nuestras emociones como nuestras grandes informadoras nos permite utilizarlas como brújula para orientarnos en la vida, manteniendo lo que funciona y haciendo y pidiendo los cambios que necesitamos. Validar nuestras emociones hace que nos respetemos y entendamos quiénes somos.

Laura Villanueva

La forma en que utilizamos las palabras puede afectar a nuestro estado de ánimo, a la actitud con la que afrontamos situaciones complicadas y a las relaciones que establecemos con nuestro entorno. Identificar la manera en que usamos ciertas palabras puede suponer la diferencia entre buscar soluciones o enrocarnos en nuestra postura.

He observado, en mis años de experiencia en terapia, cómo cuatro palabras cotidianas tienen un impacto tremendo en la forma en que percibimos aquello que decimos y se nos dice. Se trata de las palabras: todo-siempre-nunca-nada.

En principio sólo son cuatro palabras que entre ellas son contrarias. Significan la totalidad de algo o la ausencia o carencia de algo; en cualquier tiempo o en ninguna ocasión; y por tanto, son los extremos de unas realidades que nos encorsetan.

Estas cuatro palabras son sencillas y habituales en nuestro vocabulario. Las utilizamos indiscriminadamente para simplificar o sencillamente añadir énfasis a lo que decimos. Sin embargo, las cuatro tienen la fuerza suficiente para generalizar, extender a futuro o englobar el pasado de tal forma que nos hagan poner a la defensiva o que bajemos los brazos ante lo que parece inevitable.

Cuando en nuestro día a día hacemos mención a tareas que están pendientes o situaciones que nos desagradan, acabamos reprochando o victimizándonos. Nos escucharemos decir: “siempre soy yo quien tiene que ocuparse todo”, “nada de lo que hago es suficiente”, “nunca me escuchas cuando hablo”, “aquí todo el mundo va a lo suyo”, “siempre le das la vuelta a las cosas”, “nunca reconoces tus errores” …

Precisamente con esa última frase están relacionados muchos de los problemas de comunicación actuales. Tendemos más a señalar al de enfrente que a asumir nuestra responsabilidad en lo ocurrido. Y reconozcámoslo, nos vamos a equivocar. En muchas ocasiones sin intención de generar un daño o problema; y a pesar de ello, también ocurrirá.

No podemos cambiar una situación conflictiva sin asumir responsabilidades y éstas suelen ser de todos los integrantes, en mayor o menor medida. Si cada cual reconociese qué podría haber hecho algo distinto o mejor, suavizaríamos tensiones y veríamos un propósito de enmienda, que funciona como calmante de nuestras emociones intensificadas de ese instante.

El mayor problema de nuestras cuatro palabras para reflexionar es que engloban muchas situaciones pasadas y/o futuras. Cuando generalizamos dejamos fuera aquellas veces en las que sí hemos logrado el objetivo o, al menos, nos hemos acercado a él. Cada vez que quedan fuera de consideración esas veces en las que se aproximan a lo que queríamos ver o escuchar estamos alejando a la otra persona de seguir en ese camino: se pondrá a la defensiva.

Preferiblemente, expresarnos de forma asertiva, utilizando la primera persona para explicar al otro que se trata de nuestro punto de vista (y por tanto no de verdades universales o leyes no escritas), será la opción más adecuada. “Me gustaría que…” o “para mí es importante que te ocupases de…” van a orientar a la otra persona en la dirección correcta sin levantar suspicacias.

Pero si volvemos a nuestros ejemplos iniciales donde aparecen nuestras todo-siempre-nunca-nada, vamos a ver lo sencillo que sería adaptar nuestro lenguaje para expresar algo muy similar sin ser extremistas, negativos o pesimistas. El objetivo es ser conscientes de estas palabras y tratar de transformarlas en otras fórmulas que se ajusten mejor a la situación que estamos describiendo.

Por ese motivo, en una frase como “siempre soy yo quien tiene que ocuparse de todo”, vemos que incurrimos doblemente en estas palabras. Para poder cambiarlo tenemos que asumir nuestra responsabilidad y equilibrar el discurso. Una posibilidad sería decir “normalmente me encargo yo de pensar y hacer la compra de la semana”, concretando una tarea con la que me puedo estar sintiendo irritada. A continuación, lo ideal sería canalizar esa emoción expresándola en alto: “algo que me cansa, y además me molesta que cuestiones lo que he traído”; o bien podríamos tratar de movilizar al otro: “por eso estaría bien que, para futuras veces, nos sentemos juntos a hacer la lista”.

Victimizarnos cuando recibimos mucha presión, se nos han repetido mucho las cosas o tratar de evadir la responsabilidad para no tener que hacer cambios que nos comprometan, son algunos de los motivos por los que llevar a cabo esta estrategia. Sin embargo, a pesar del “alivio” de aplazar momentáneamente la tarea, lo cierto es que genera un impacto muy negativo en nuestra autoestima, ya que nos hace considerarnos incompetentes e inseguros. Por eso la frase de “nada de lo que hago es suficiente” podría transformarse en “necesito saber que observas y valoras el esfuerzo que hago en tener la casa recogida porque tiendo a ser descuidado”.

Como vemos, se trata de modificar los extremos absolutos de todo-siempre-nunca-nada por otros adverbios y expresiones más conciliadores, más realistas y que nos den margen al cambio, a la esperanza. Y también discriminar las veces que nos frustran porque algo aún o todavía no está logrado, de querer tirar la toalla o romper la baraja porque de nuevo (y no nunca) no ha salido como queríamos.

A lo mejor se trata de ver que es a menudo o incluso en esta ocasión (aunque se pueda parecer a otras) y no siempre, cuando ocurre;

o que en muy pocas ocasiones o rara vez sucede, y no nunca.

A lo mejor es que cargamos con mucho, y no con todo;

o que sentimos que se hace menos de lo que crees que se podría, y no nada.

A lo mejor es sólo que necesita más atención y descripción por nuestra parte.

Laura Villanueva

En los momentos de incertidumbre, cambio o nerviosismo hacemos alusión a la importancia de mantener esta capacidad para sostenernos en pie. La paciencia, coloquialmente llamada también “la madre de la ciencia”, es la habilidad para soportar algo sin que nos altere en exceso.

Cuando la situación que atravesamos nos resulta exigente, apremiante o desestabilizante, la tentación es a salir de ahí cuanto antes. Buscamos escapar y huir de aquello que nos incomoda. Es un mecanismo de defensa lógico y programado para evitarnos sufrimiento. Sin embargo, hay ocasiones en que debemos esperar hasta tener mayor claridad del lugar hacia el que dirigirnos.

A través de la paciencia se toleran las adversidades esperando el momento oportuno para actuar con calma y análisis. La paciencia implica vivir el presente con serenidad y aceptación. Es una virtud que se entrena y pone en práctica en los momentos que pueden parecernos más inoportunos o desagradables.

Asumir el sufrimiento es la parte más complicada inicialmente en el entrenamiento de la paciencia. Aceptar que ese malestar va a formar parte de nosotros durante un tiempo indefinido requiere de un trabajo personal importante de identificación y comprensión de nuestras propias emociones.

Cuando vivimos una situación de crisis vital, de espera sin tiempo concreto de cierre, de estrés o frustración apelamos a esta habilidad para contrarrestar el malestar que sentimos. La paciencia nos permite mantener la calma para poder tomar decisiones acertadas y frenar el impulso de actuar sin reflexión.

Si estamos a la espera de una nota de un examen o resultado médico, convalecientes tras una intervención quirúrgica, en la temporada alta de nuestro trabajo o haciendo tiempo para que el técnico nos soluciones una avería, nos veremos obligados a utilizar esta habilidad a la mayor brevedad posible.

Buscar la calma en medio de la tormenta es un reto. Por eso requiere de una fuerte determinación anclarnos a la pausa, elegir mantener la serenidad. No es sorprendente entonces que una de las primeras acciones que podemos llevar a cabo sea la respiración consciente.

Una respiración lenta, profunda y sosegada va a indicarle al cuerpo el mensaje de calma que estamos buscando. Cuando nuestra respiración es calmada, nuestro pensamiento se frena, deja de mandarnos señales de alerta y motivos para seguir activados. Si física y mentalmente te sientes tranquilo no necesitarás pasar a la acción. De esta forma impedimos que una conducta impulsiva salga al exterior (puedes leer más información sobre el triple sistema de respuesta aquí).

Otro elemento que puedes poner en práctica de forma sencilla para potenciar tu paciencia es hacer tareas cotidianas bajando la velocidad con la que las llevas a cabo. Tendemos a movernos rápidamente, como si llevásemos prisa, lo que manda la señal a nuestro cerebro de que estamos ante una urgencia. Así, la mente se activa y nos mantiene en una alerta que muchas veces es innecesaria. Tomar conciencia de que podemos recoger la ropa tendida o regar las plantas de forma más tranquila puede afectar a tu estabilidad.

Es necesario también poner distancia del conflicto emergente. Solemos engancharnos con ideas negativas futuras de lo que puede llegar a ocurrir. Nuestra mente puede conectar unos pensamientos con otros de forma acelerada y caótica, volviendo a agitar nuestra respiración y transmitiéndonos una sensación de fatalismo que nos angustie.

A veces podemos alejarnos de la fuente de malestar físicamente para evitar que sirva de recordatorio constante. Otras veces la preocupación es mental y es más complicado hacer ese ejercicio de alejarnos, pero lo podemos hacer poniendo nuestra atención sobre tareas más cotidianas que requieran un esfuerzo menor, pero ayuden a distraernos.

Es útil que identifiques aquellos elementos de tu vida que te irritan o hacen saltar. Pueden ser excepcionales porque aparezcan pocas veces, pero con mucha intensidad; pero también puede haber algunos que sean muy habituales, aunque menos desestabilizantes, y sigues dejando que te alteren.

Haz una lista con ellos y escribe a continuación cuál suele ser tu respuesta habitual. ¿Resoplas? ¿Pones los ojos en blanco? ¿Levantas el tono de voz? ¿Haces algún comentario sarcástico? Observa y evalúa qué te parece esa forma de actuar. Busca después una alternativa más paciente y asertiva y trata de ponerla en práctica la próxima vez que se presente esa situación.

En resumen, puedes mejorar la paciencia:

- Respirando lenta y profundamente.

- Bajando la velocidad con la que llevas a cabo una actividad (eliminando la prisa).

- Poniendo distancia del conflicto/malestar principal.

- Identificando las situaciones que te alteran y cambiando tu forma de reaccionar en ellas, de una en una.

- No exigiéndote por lo que no puedes controlar.

- Observando y valorando los pequeños avances o mejorías cuando lleguen.

Entrenar la paciencia no es quedarnos quietos, sino enfocarnos en entender lo que nos sucede, comprender que nuestro control sobre la situación en ese momento puede ser escaso y requiere de nosotros la entereza para esperar activamente, buscando elementos de nuestro entorno que nos lo hagan más llevadero.

Conseguir tener paciencia nos ayudará a disfrutar del presente, tolerar la frustración, controlar el impulso, aprender a manejar los conflictos y tener mayor determinación sobre nuestra conducta.

Laura Villanueva

Cuando nos relacionamos con otras personas lo hacemos para crear lazos o vínculos emocionales que nos nutran, den seguridad y estabilidad. A través de la empatía podemos buscar personas que nos permitan ser como somos, compartiendo intereses, ideas o emociones como forma de disfrute. Aunque también podemos estar a gusto junto a aquellos que, sin compartir esos aspectos, respetan nuestra forma diferente de entender el mundo.

Para poder afianzar esos vínculos es fundamental comunicarnos y ser escuchados. Para ello tenemos que compartir nuestro mundo interior de emociones y pensamientos y, con ello, mostrarnos vulnerables.

Cuando nos planteamos contar algo que es sensible nos asaltan los miedos sobre cómo será recogido por parte de la otra persona. Quienes enfrente han tenido a personas con empatía saben la suerte que supone sentirse escuchado, atendido y respetado. Por desgracia hay personas que han vivido que les ignoren, minimicen sus sentimientos, cambien de tema o les juzguen.

La empatía es la habilidad de ponernos en el lugar del otro, poder conectar con lo que siente la otra persona y, al mismo tiempo, volver a nuestro mundo interior. Esta última parte es importante porque no debemos mimetizarnos con la emoción del otro, dejándonos arrastrar por lo que el otro siente. La intención es establecer un puente que una las realidades que viven las dos partes para conectar genuinamente y generar un vínculo de respeto y seguridad.

Para poder empatizar lo principal es saber escuchar, estar dispuestos a recibir lo que el otro quiera compartir con nosotros. Implica ser tolerantes, respetuosos. Nos pueden surgir dudas y podemos preguntar para aclararlas. Podemos reflejar lo que percibimos de su postura corporal u otra información no verbal que veamos que pueda ser importante (como miradas huidizas, temblor en las manos o inquietud en las piernas). También es útil tratar de resumir lo que ha dicho o hacer hincapié en algo que haya llamado tu atención.

A diferencia de lo que se cree, empatizar no es necesariamente llorar cuando el otro llora o enfadarnos por lo mismo que indigna al otro. Puede removernos emocionalmente lo que escuchamos, incluso que una parte salga al exterior. Pero la empatía busca mostrar comprensión y aceptación por lo que siente quien nos cuenta algo.

De forma demasiado habitual recibimos censura, prejuicios y falta de validación de nuestras emociones. Muchas personas no saben cómo reaccionar ante lo que sentimos ni saben cómo manejarlo (lo que les lleva a decir frases como “no estés triste” o “no es para tanto”). Esta ausencia de inteligencia emocional interfiere y bloquea los vínculos que se pueden dar. A menudo está relacionado con la falta de identificación de sus propias emociones o con lo desbordados que pueden estar cuando las sienten.

Hay personas que también tratan de ser amables como intento de calmar o suavizar nuestras emociones, haciendo comentarios como “ya verás como pasa pronto”, o incluso llegando a bromear. Es lo que coloquialmente llamaríamos “simpatía”. Aunque es una cualidad positiva, en cuanto a lograr relaciones más profundas vamos a necesitar a veces pasar por incomodidad o sostener momentos difíciles para transmitir a la otra persona que estamos ahí, por duro que sea.

Las prisas, nuestras propias vivencias e historia de aprendizaje pueden impedir mostrarnos empáticos y receptivos al exterior. A ninguno nos gusta sentirnos juzgados y, sin embargo, la única forma de no incurrir en ello es estar atentos a la realidad del otro, dejando nuestro mundo de lado. Para evitar caer en comentarios inapropiados o que alejen la posibilidad de que vuelvan a compartir con nosotros información futura sensible puedes probar a:

- Guardar silencio y dejar que continúe hablando.

- Hacer un gesto de complicidad, como tocar con la mano su brazo o dar una caricia.

- Ofrecer un abrazo o un beso (el afecto físico nos equilibra y da seguridad y descanso).

- Reconocer lo duro o difícil que puede estar siendo esa situación para la persona.

- No intentar dar soluciones (sí podemos preguntar si podemos ayudar de alguna forma).

- Identificar lo que emocionalmente puede estar sintiendo esa persona (“parece que eso te irrita cuando pasa”, “te noto triste cuando hablas de él/ella”).

- No minimizar la intensidad con la que vive esa circunstancia.

- Mantener el interés en lo que te cuenta, sin desviarlo a otros momentos del pasado o vivencias ajenas.

- Expresar lo que te supone que comparta esa información contigo (“me siento agradecido porque hayas querido compartir esto conmigo”, “me parece abrumador lo que tienes por delante”, “me entristece no saber cómo poder ayudarte”).

Cuando nos responden con empatía se produce un alivio y descarga emocional asociados. Se convierte en una relación fuerte, en un vínculo especial. Habitualmente después de esta respuesta empática, la persona es más capaz de encontrar sus propias soluciones y comprender los motivos que le han llevado hasta ese punto, otorgándole claridad para seguir adelante.

Lograr una buena empatía necesita un trabajo y atención constante. Desarrollar esta habilidad nos permite adaptarnos mejor a la vida y generar relaciones humanas más fuertes y seguras, basadas en la confianza, la tolerancia y la aceptación.

Laura Villanueva